Im Süden Arnstadts liegt unterhalb des Walpurgisklosters ein kleines idyllisches Tal, auf drei Seiten von Bergen umschlossen und, abgesehen von frühen Bergbau-Aktivitäten, bis vor fast 150 Jahren unberührte Natur. 1877 wurde dort eine Sommerwirtschaft eröffnet. Es war der Auftakt für die wechselvolle Geschichte des Hopfengrunds, wo bis heute fast ununterbrochen Menschen bewirtet, geheilt, ausgebildet und betreut wurden. Goldschmiede aus der gesamten DDR und Lehrer aus ganz Thüringen haben prägende Zeiten im „Hopfengrund“ verbracht, manche Großeltern aus Arnstadt und Umgebung dürften ihren Enkeln davon erzählt haben, wie sie als Kind in der würzigen Luft des Tals und durch die gute Pflege ihrer Betreuer wieder gesund geworden sind. Der Hopfengrund ist ein Botschafter Arnstadts, der den Ruf des kleinen Städtchens weit über die Grenzen Thüringens verbreitet hat. Und es war immer ein guter Ruf.Gaststätte im Grünen

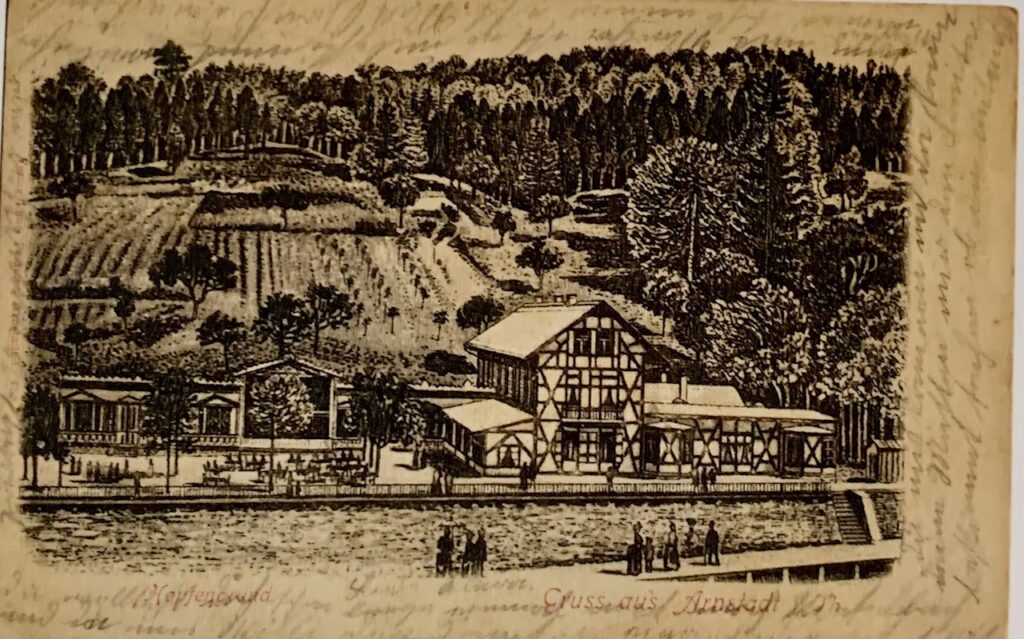

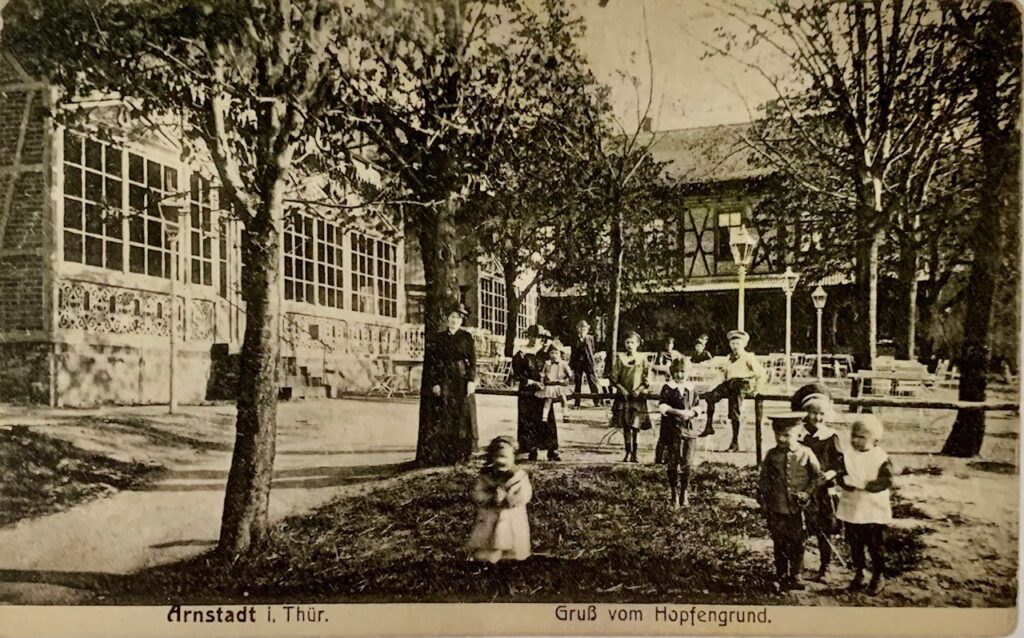

Es war die Zeit der Sommerfrische, der Wander- und Sängerbewegung und der Sonntagsspaziergänge in die Natur mit anschließendem Kaffeetrinken, als Louis (eigentlich Friedrich Ludwig) Schellhorn, ein Spross der damals schon berühmten Böttcher-Dynastie, eine Idee hatte. Er ließ 1877 im schönen Tal des Hopfengrunds „Schellhorns Sommerwirtschaft“ errichten. Es war offenbar eine gute Idee, Lage und Angebot entsprachen dem, was sich die Arnstädter wünschten, und sie strömten bald in Scharen in die Gaststätte im kleinen Tal, nicht nur am Wochenende. Der „Arnstädter Anzeiger“ fand jedenfalls nur lobende Worte; Der Hopfengrund sei „in Bergesluft und Waldesgrün ein Idyll, den Bürgern unserer Stadt eine Stätte der Einkehr nach Leib und Seele stärkender Wanderung und der Jugend ein Ort zum Schwärmen und zum Trinken“.

Der Hopfengrund hatte in den ersten 43 Jahren seines Bestehens viele Betreiber. Hartmut Fuhrmann, bekannter Arnstädter Geschichtsexperte, hat sich der Mühe unterzogen, die Adressbücher der Stadt und andere Unterlagen nach den jeweiligen Wirten zu durchforsten. Wie er herausfand, übernahm Carl Stoye 1879 die Gastwirtschaft als Pächter, 1884 folgte ihm Carl Hoffmann, 1887 A. Stephan. Bis 1889 gehörte die Gaststätte noch Louis Schellhorn, dann verkaufte er sie an den Erfurter Carl Albrecht. Zehn Jahre später wechselte der Hopfengrund erneut den Besitzer, er ging an den Hofbrauhausbesitzer Bahlsen. Bis 1919 blieb die Gaststätte im Besitz der Bahlsens (in verschiedenen Rechtsformen). Die Pächter hießen G. Eichhorn (ab 1894), Max Althans (ab 1895), Otto Busch (ab 1899), Constant Schlegelmilch (ab 1902), Albert Merten (ab 1904) und Ferdinand Lindenlaub (ab 1908), der den Arnstädtern als langjähriger Oberkellner im „Kurhaus“ bekannt war.

Der vorerst letzte Wirt Willy Hamann übernahm die Gaststätte am 1. September 1919. Schon wenige Monate später, am 16. April 1920, unterzeichneten Hamann und der Arnstädter Stadtbaurat Anton Acker vor dem Notar Alfred Jänicke einen Kaufvertrag, nach dem das Wohnhaus mit Seitengebäuden und Halle, Hofraum und Garten samt Inventar und das 1,436 Hektar große Grundstück für 75.000 Mark in den Besitz der Stadt Arnstadt übergingen. Für den Hopfengrund begann ein neues Kapitel.

Walderholungsstätte

Wozu brauchte die Stadt Arnstadt den Hopfengrund?

Es war die Zeit nach dem 1. Weltkrieg, die Wirtschaft lag am Boden, den Menschen ging es schlecht, viele waren krank. Die Tuberkulose breitete sich aus, besonders unter Kindern. Von den hunderten Arnstädter Kindern, die nach Feststellung der Schulärzte als besonders erholungsbedürftig galten, konnten 1919 nur 28 und 1920 nur 15 zu vier- bis sechswöchigen Erholungskuren nach auswärts geschickt werden. Eine eigene Einrichtung gab es nicht. Deshalb kaufte die Stadt, auch wenn es ihr finanziell schwerfiel, den Hopfengrund, um ihn als „Walderholungsstätte“ auszubauen. Im April 1920 wurde der Kauf besiegelt, schon zwei Monate später zogen die ersten Patienten ein: fünf Erwachsene und 31 Kinder. Ursprünglich war die Einrichtung nur für Kinder vorgesehen, wurde dann aber aus finanziellen Erwägungen heraus auch für Erwachsene geöffnet. In der Walderholungsstätte ging es um Vorsorge. Kranke mit ansteckender offener Tuberkulose werden grundsätzlich nicht aufgenommen.

Als im Juli 1920 ein Journalist den Hopfengrund besuchte, war vieles noch provisorisch:

„Wir betreten das Haus und sehen an den verschiedenen Einrichtungen, wie Bad usw., dass noch alles im Anfangsstadium steht. Dafür tut aber die Küche, was eben in unseren Tagen möglich ist, dazu Waldluft und Sonnenschein, das ist ja in diesem Falle die Hauptsache. Wer den Küchenzettel studiert, wird sehen, dass für die Kranken alles getan wird. Es fehlt auch an Auswahl nicht.

14 ältere Personen, davon elf auf Kosten der Krankenkasse, sind schon seit einiger Zeit dort oben, dazu 32 Mägdelein, die nun noch eineinhalb Wochen dortbleiben werden, um dann von bedürftigen Knaben abgelöst zu werden. All die Erholungsbedürftigen verweilen vorerst nur tagsüber in der Stätte, da es noch an Betten fehlt.“

14 ältere Personen, davon elf auf Kosten der Krankenkasse, sind schon seit einiger Zeit dort oben, dazu 32 Mägdelein, die nun noch eineinhalb Wochen dortbleiben werden, um dann von bedürftigen Knaben abgelöst zu werden. All die Erholungsbedürftigen verweilen vorerst nur tagsüber in der Stätte, da es noch an Betten fehlt.“

Anfangs wurde die Erholungsstätte von Paula Urban geleitet, einer Österreicherin mit langer Berufserfahrung, später von Schwester Mathilde Fischer. Initiator und treibende Kraft hinter dem Projekt war Josef Heer, ein landesweit bekannter Arnstädter SPD-Politiker, der als „besoldeter Stadtrat“ (eine Art Beigeordneter) unermüdlich Spenden einsammelte, Sponsoren gewann und die Öffentlichkeitsarbeit organisierte. Er überzeugte Kommerzienrat Woltersdorf, ein angrenzendes Grundstück unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. So konnten „neben dem jetzt angeschafften Schwein eine Ziege sowie eine Anzahl Hühner gehalten werden. Auch ein Teil der benötigten Kartoffeln und Gemüse kann selbst auf dem Grundstück angebaut werden“, berichtete der Arnstädter Anzeiger.

1922 investierte die Stadt noch einmal viel Geld, um die Walderholungsstätte auszubauen. Bad- und Abortanlagen wurden modernisiert, weitere Aufenthaltsräume geschaffen und auch der Außenbereich durch zusätzliche Liegehallen oberhalb der Hauptgebäude erweitert. „Gegenüber dem vergangenen Jahr ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht“, sagte ein Gast der Weihefeier im Dezember 1922.

Nach dem Umbau wurde einmalig der Versuch unternommen, das Haus auch im Winter für die in der Regel drei- bis vierwöchigen Erholungsaufenthalte zu nutzen, aber das misslang. Der Gebäudekomplex war wegen seiner Leichtbauweise im Winter nicht warmzukriegen. Ab 1923 kehrte man zur ausschließlichen Sommernutzung – in der Regel von April bis Oktober – zurück.

Nach dem Umbau wurde einmalig der Versuch unternommen, das Haus auch im Winter für die in der Regel drei- bis vierwöchigen Erholungsaufenthalte zu nutzen, aber das misslang. Der Gebäudekomplex war wegen seiner Leichtbauweise im Winter nicht warmzukriegen. Ab 1923 kehrte man zur ausschließlichen Sommernutzung – in der Regel von April bis Oktober – zurück.

Über einen normalen Tag im Hopfengrund berichtete am 29. April 1923 der Arnstädter Anzeiger, wieder auf Einladung des rührigen Stadtrats Josef Heer:

„Unsere Wissbegier erstreckte sich diesmal vor allem auf das Leben und Treiben der jugendlichen Gäste, die wir spielend und singend im Hof trafen, betreut von der Kindergärtnerin Fräulein Findeisen. Frühmorgens um 9 Uhr kommen die Kinder oben an. Da warten schon Milch und Brötchen auf Sie. Aber da gilt es, ein waches Auge auf sie zu haben, dass sie sich selbst die Semmel munden lassen, denn oftmals hat so ein kleines, in einem unbeobachteten Augenblick flugs das Brötchen in die Tasche verschwinden lassen, um es nach Hause für die kleine Schwester mitzunehmen.

Dann dürfen die Kinder spielen und das Ozon des Bergwaldes einatmen, das die Lungen im Kampf gegen die Geißel Tuberkulose stärken soll. Mittags ruft die Glocke in die Veranda zum Essen. Da gibt es Hülsenfrüchte, Kartoffelsuppe und so weiter, auch dreimal Fleisch in der Woche. Unartige Kinder, sie sind nur die ersten Tage noch festzustellen, werden mit Entziehung des Puddings bestraft, was sie bitter berührt, aber für die so hart Betroffenen ein bewährtes Erziehungsmittel ist, nachdem die Kinder es sich haben schmecken lassen. Schwester Magdalena kocht in dem großen Kessel einer ehemaligen Feldküche auch zu gut! Dann dürfen Sie sich wieder dem Spiel widmen, bis sie zum Abendbrot gerufen werden, das in gestrichenen Brötchen mit schmackhaftem Belag besteht. Um 6 Uhr erfolgt der Abstieg in die Stadt, die Kleinen unter Obhut, damit am Bahnübergang ihnen nichts zustoßen kann.“

Dann dürfen die Kinder spielen und das Ozon des Bergwaldes einatmen, das die Lungen im Kampf gegen die Geißel Tuberkulose stärken soll. Mittags ruft die Glocke in die Veranda zum Essen. Da gibt es Hülsenfrüchte, Kartoffelsuppe und so weiter, auch dreimal Fleisch in der Woche. Unartige Kinder, sie sind nur die ersten Tage noch festzustellen, werden mit Entziehung des Puddings bestraft, was sie bitter berührt, aber für die so hart Betroffenen ein bewährtes Erziehungsmittel ist, nachdem die Kinder es sich haben schmecken lassen. Schwester Magdalena kocht in dem großen Kessel einer ehemaligen Feldküche auch zu gut! Dann dürfen Sie sich wieder dem Spiel widmen, bis sie zum Abendbrot gerufen werden, das in gestrichenen Brötchen mit schmackhaftem Belag besteht. Um 6 Uhr erfolgt der Abstieg in die Stadt, die Kleinen unter Obhut, damit am Bahnübergang ihnen nichts zustoßen kann.“

Durchschnittlich wurden pro Jahr bis zu 300 Kinder und 120 Erwachsene betreut. Ab 1925 wurden keine Männer mehr aufgenommen, eine Begründung dafür findet sich in den Akten nicht.

Durchschnittlich wurden pro Jahr bis zu 300 Kinder und 120 Erwachsene betreut. Ab 1925 wurden keine Männer mehr aufgenommen, eine Begründung dafür findet sich in den Akten nicht.

1926 kaufte die Stadt zwei weitere Grundstücke unterhalb des Hopfengrunds zur Erweiterung an. Auch wenn es keine zusätzlichen Bauten gab, wurde ständig an der Verbesserung der Ausstattung gearbeitet. Der Hopfengrund als Walderholungsstätte erfreute sich weiter guten Zuspruchs.

1930 gab es eine Zäsur: Der zuständige Thüringer Staatskommissar strich die Zuschüsse für die Erholungsstätte. Zwar konnten 1931 noch 30 und 1932 sogar 60 Kinder durch Umschichtungen im Arnstädter Haushalt betreut werden, aber man musste sich nach einem neuen Geschäftsmodell umsehen. Das fand sich in einer Partnerschaft mit verschiedenen Ortskrankenkassen. Ab 1935 bot die „Walderholungsstätte Hopfengrund“ thüringenweit Kuren für Kinder zwischen vier und fünfzehn Jahren an, bei täglicher Zuzahlung von 2,40 Reichsmark für Unterkunft, Verpflegung und (auch medizinische) Betreuung. Das Service-Angebot wurde wesentlich ausgebaut, es gab nun zum Beispiel auch Höhensonnen und Gymnastik. Einmal wöchentlich konnten die Kinder unentgeltlich das Arnstädter Freibad benutzen.

1930 gab es eine Zäsur: Der zuständige Thüringer Staatskommissar strich die Zuschüsse für die Erholungsstätte. Zwar konnten 1931 noch 30 und 1932 sogar 60 Kinder durch Umschichtungen im Arnstädter Haushalt betreut werden, aber man musste sich nach einem neuen Geschäftsmodell umsehen. Das fand sich in einer Partnerschaft mit verschiedenen Ortskrankenkassen. Ab 1935 bot die „Walderholungsstätte Hopfengrund“ thüringenweit Kuren für Kinder zwischen vier und fünfzehn Jahren an, bei täglicher Zuzahlung von 2,40 Reichsmark für Unterkunft, Verpflegung und (auch medizinische) Betreuung. Das Service-Angebot wurde wesentlich ausgebaut, es gab nun zum Beispiel auch Höhensonnen und Gymnastik. Einmal wöchentlich konnten die Kinder unentgeltlich das Arnstädter Freibad benutzen.

Auch nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs fanden weiter Kinderkuren statt, bis 1941. Anfang 1942 wurde der Hopfengrund als mögliche Auffangstelle für Obdachlose oder als Ersatzkrankenhaus für den Fall eingestuft, dass das Arnstädter Krankenhaus von Bomben getroffen würde. Letzterer Fall trat zum Glück nicht ein, auch eine Nutzung als Lazarett (wie die meisten Arnstädter Schulen) ist in den Akten nicht dokumentiert.

Rettungsstelle, Obdachlosenheim, Tbc-Station

In einer Aktennotiz vom 28. April 1945, also kurz nach der Befreiung durch die Amerikaner, wird der Hopfengrund als „Rettungsstelle“ bezeichnet, in der sich vorübergehend insgesamt 21 Personen aus Köln, Mönchengladbach, Gotha und Kattowitz aufhielten. Außerdem schrieb der Hausmeister, dass verschiedene Arnstädter, die wegen der Besetzung ihrer Wohnungen durch die Amerikaner obdachlos waren, zeitweise im Hopfengrund wohnten.

Eine Akte vom Sommer 1947 berichtet von „Kinderkuren“ im Hopfengrund. Das deutet auf ein nahtloses Anknüpfen an die Vorkriegszeit als Walderholungsstätte hin. Einer der kleinen Patienten, denen eine Kur im Hopfengrund verordnet wurde, war der damals siebenjährige Arnd Effenberger, der später in den Arnstädter Umbrüchen von 1989 eine entscheidende Rolle spielen sollte. Danach wurde das Gebäude als Waisenhaus genutzt. Dazu gibt es nur eine kurze Aktennotiz des Bürgermeisters, dass Annemarie Lapp am 17. November 1947 die Leitung des „Waisenhauses Hopfengrund“ von ihrer Vorgängerin Toni Pfeiffer übernommen hat. Weitere Eintragungen dazu wurden nicht gefunden.

Wegen der wieder steigenden Zahl von Tbc-Erkrankungen beschloss der Rat der Stadt Arnstadt im Frühjahr 1949, den Hopfengrund als Tbc-Station des örtlichen Krankenhauses zu nutzen. Geplant waren zunächst 100 Betten, aber die für einen entsprechenden Umbau notwendigen 100.000 Mark waren nirgends eingeplant und ließen sich auch nicht beschaffen. Genehmigt wurden für den Umbau schließlich knapp 3000 Mark, sodass zunächst lediglich 40 bis 60 Patienten im Hopfengrund betreut werden konnten. Während der sechsjährigen Nutzung als Tbc-Station gab es einige Reparaturen und Investitionen, aber die Zahl der zu betreuenden Patienten ging in den 50er-Jahren erfreulicherweise wieder zurück, sodass der Hopfengrund ab 1955 wieder anderweitig genutzt werden konnte.

Zentrale Goldschmiedeschule

Das Goldschmiedehandwerk hat in Arnstadt eine lange Tradition. Auf Initiative Arnstädter Goldschmiede wurde 1954 die Ausbildung des Nachwuchses für die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl (also dem heutigen Thüringen) in Arnstadt konzentriert, zunächst in der Jugendherberge „Werner Gottfeld“ am Bierweg, ab 1955 im Hopfengrund. Daraus entwickelte sich die Zentrale Berufsschule „Tilman Riemenschneider“ für Goldschmiede, Silberschmiede, Gürtler und Graveure aus der gesamten DDR. Die Lehrlinge lernten dort nicht nur, sie wohnten auch im Hopfengrund. In den oberen Etagen des Haupthauses waren die Schlafsäle untergebracht, im Erdgeschoss ein Unterrichtsraum (später kam ein weiterer hinzu). „Die Lehrgänge hatten eine Dauer von drei bis vier Wochen. Unterkunft und Klassenraum lagen nun unter einem Dach und es entwickelte sich zum Teil eine familiäre Atmosphäre. Die landschaftlich schöne Lage am Stadtrand beeinflusste den Bildungs- und Erziehungsprozess positiv.“ Das schreibt Günter Cieciorra in seinen Erinnerungen. Er war ab 1953 selbst Lehrling und ab 1960 Lehrer an der Goldschmiedeschule. Weitere Lehrer waren zum Beispiel die Arnstädter Goldschmiedemeister Ernst und Erhard Brepohl, Horst Mayer und Hans Kister aus Gotha. Die Leitung der Schule lag in den Händen erfahrener Arnstädter Pädagogen wie Emil Graff, Gustav Schenz und später Margarete Klein.

Die Lehrzeit betrug 2,5 Jahre, in jedem Lehrjahr waren über 100 Lehrlinge. „Im Zeitraum von 1960 bis 1994 wurden etwa 3500 bis 4000 Lehrlinge in Arnstadt zentral ausgebildet“, schreibt Günter Cieciorra. Eine unvorstellbar hohe Zahl, die verstehen lässt, warum noch heute viele Arnstadt-Besucher nach dem Hopfengrund fragen: Jemand aus der Familie oder dem Bekanntenkreis war dort als Goldschmiedelehrling gewesen.

Allerdings fand die Ausbildung im Hopfengrund nur bis 1977 statt. Im September dieses Jahres wurde in der Arnstädter Karl-Liebknecht-Straße eine neue Berufsschule eröffnet, auch die Goldschmiedelehrlinge wurden dort unterrichtet. Der Hopfengrund diente nur noch als Internat. Ab 1984 nahm die Belegung des Hopfengrundes weiter ab. Neben der neuen Berufsschule war ein Wohnheim errichtet worden, in dem nun auch viele Goldschmiedelehrlinge wohnten. Im Hopfengrund hatte man zwar schöner gewohnt, aber der Weg in die Karl-Liebknecht-Straße war einfach zu lang.

Nach der Wende 1990 ging die Goldschmiede-Ausbildung in Arnstadt zwar weiter, aber der Hopfengrund wurde als Internat nicht mehr gebraucht. So zogen 1991 statt der Lehrlinge Lehrer in das Haus am Wald ein.

Weiterbildung für Thüringer Lehrer

Bei einer der ersten Schulreformen im jungen Thüringen wurde eine zentrale Stelle für die Weiterbildung für Lehrer und die theoretische Unterrichtsbegleitung geschaffen, das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM). Wegen der zentralen Lage wurde es in Arnstadt eingerichtet, im Hopfengrund. Ab Juni 1991 kamen Lehrer aus ganz Thüringen nach Arnstadt, um sich in der Regel eine Woche lang weiterbilden zu lassen. Es war eine Schulung im Grünen, die viele der Lehrer regelrecht genossen. Wiederum sorgte der Hopfengrund dafür, dass sich Multiplikatoren aus dem ganzen Land in Arnstadt wohlfühlten und nach ihrer Rückkehr an die heimische Schule berichteten, wie schön es hier ist. Nur die Bahnschranke Richtung Stadt am Weg zur Fasanerie störte etwas, sie war zu dieser Zeit manchmal eine halbe Stunde lang geschlossen. Eine Halbschranke wie heute gab es noch nicht.

Mit der Zeit erwies sich der Hopfengrund für das Institut aber als zu klein. Zunächst wurden mehrere Außenstellen in ganz Thüringen eingerichtet, aber schließlich fällte die Regierung in Erfurt die Entscheidung, für das „ThILLM“ einen neuen Standort zu suchen. Er wurde in Bad Berka gefunden, in einem alten Schloss. Im April 1997 verließ das ThILLM Arnstadt. Aber es gab schon eine neue Perspektive.

Zurück zu den Wurzeln

Noch im selben Jahr, am 1. Mai 1997, zog die Volkssolidarität in den Hopfengrund ein, um daraus eine „Begegnungsstätte“ zu machen. Das Vorhaben scheiterte aber offenbar aus finanziellen Gründen. Details waren nicht zu ermitteln. Auf Anfrage teilte der zuständige Landesverband der Volkssolidarität mit, dass „aufgrund verschiedener Fusionen“ zu diesem Vorgang „keinerlei Dokumente vorliegen“. Aber es gab keinen längeren Leerstand, 1999 übernahm Hans-Jürgen Gerber den Hopfengrund. Der Unternehmer, der in Arnstadt schon in der Altenpflege tätig war (er betrieb unter anderem die „Seniorenresidenz“ in der Lessingstraße), hatte eine Geschäftsidee, die an die ursprüngliche Nutzung im 19. Jahrhundert anknüpfte: In der „Waldpension Hopfengrund“ konnte man nun an Wochenenden und Feiertagen mittags wieder einkehren, aber es waren auch Gruppenfeiern mit Übernachtung möglich, zum Beispiel Klassentreffen oder Familienjubiläen. Wirtschaftliche Basis des Unternehmens bildete die gut ausgestattete Küche, in der an allen Tagen auch für Arnstädter Altenheime und privat wohnende Senioren (Essen auf Rädern) gekocht wurde. Später kam noch ein Partyservice hinzu.

Das Modell war erfolgreich und wurde bis 2013 mit verschiedenen Pächtern fortgesetzt, dann gab Gerber den Hopfengrund aus Altersgründen an Rico Seeber ab. Der Prokurist im Ilmenauer Hotel „Tanne“ war von Anfang an vom Hopfengrund überzeugt: „Ich wusste gar nicht, dass es so schöne Ecken in Arnstadt gibt“, sagte er 2013 der „Thüringer Allgemeinen“. „Wir werden das, was hier über die Jahre entstanden ist, fortsetzen und weiterentwickeln“, versprach er damals – und hat bis heute durchgehalten.

„Wer sich dem Wandern widmet, einer anderen Aktivität nachgeht oder einfach nach einem Ort sucht, an dem er zum Beispiel leckere Hausmannskost in familiärer Atmosphäre genießen kann, ist bei uns auf jeden Fall richtig“, steht auf der Homepage der „Waldpension Hopfengrund“. Eigentlich könnte der Spruch auch von Louis Schellhorn stammen, der 1877 seine Sommerwirtschaft im Hopfengrund eröffnet hatte. Der Hopfengrund ist nach einem stürmischen Leben mit vielen jähen Wendungen fast 150 Jahre später zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Möge er Arnstadt noch lange erhalten bleiben.

Ich danke Hartmut Fuhrmann, Günter Cieciorra und Rico Seeber für die Unterstützung bei den Recherchen für diesen Beitrag. Er ist – neben vielen anderen spannenden Geschichten – auch im aktuellen heimatkundlichen Lesebuch „Aus der Vergangenheit von Arnstadt und Umgebung“, 34. Heft, enthalten, das unter anderem in der Arnstädter Buchhandlung erhältlich ist.