Millionen Menschen wurden im dritten Reich fern ihrer Heimatländer in Deutschland zur Arbeit gezwungen. Das schwerste Schicksal hatten die KZ-Häftlinge. Daneben gab es aber auch in der Region um Arnstadt noch eine andere Gruppe von Menschen, die unter oft unwürdigen Bedingungen für das NS-Regime arbeiten mussten: Die ausländischen Zwangsarbeiter. An sie soll hier erinnert werden.

Millionen Menschen wurden im dritten Reich fern ihrer Heimatländer in Deutschland zur Arbeit gezwungen. Das schwerste Schicksal hatten die KZ-Häftlinge. Daneben gab es aber auch in der Region um Arnstadt noch eine andere Gruppe von Menschen, die unter oft unwürdigen Bedingungen für das NS-Regime arbeiten mussten: Die ausländischen Zwangsarbeiter. An sie soll hier erinnert werden.

Über 6000 zivile Zwangsarbeiter waren während des 2. Weltkriegs auf dem Territorium des heutigen Ilm-Kreises eingesetzt. Wahrscheinlich war ihre Zahl wesentlich höher, die Listen sind nur unvollständig erhalten. Menschen aus allen Teilen Europas arbeiteten hier in Fabriken, auf Bauernhöfen und sogar in Privathaushalten. Die deutschen Männer waren im Krieg, aber Rüstung und Versorgung sollten weiterlaufen. Und so mussten Zwangsarbeiter diese Lücke schließen.

In der offiziellen Darstellung der Nazis waren sie freiwillig nach Deutschland gekommen, doch das traf wohl auf die wenigsten zu. Und selbst bei jenen, die sich tatsächlich vom Versprechen eines besseren Lebens aus der kriegsgeschädigten Heimat hierher hatten locken lassen, trat bald Ernüchterung ein: Menschliche Arbeits- und Lebensbedingungen gab es für Zwangsarbeiter höchstens als Ausnahme, wenn die Arbeitgeberin eine gutmütige Bäuerin war.

Besonders schwer hatten es die Menschen aus Osteuropa. Sie mussten immer, auch außerhalb der Arbeitsstelle, eine Kennzeichnung als „OST“-Arbeiter tragen, sie wurden noch schlechter bezahlt als die anderen, bekamen weniger zu essen und wurden auch sonst schlechter behandelt als ihre „Kollegen“ aus Westeuropa. Sie durften ihren Aufenthaltsort nur mit Genehmigung verlassen und hatten keinen Zutritt zu Gaststätten oder Kinos. Nicht einmal in die Kirche durften sie gehen. Sie waren – nach den Deutschen und den westeuropäischen Arbeitern – Menschen dritter Klasse und wurden auch so behandelt, auch wenn sie den größten Anteil an Arbeitskräften stellten. Von den über 3000 in Arnstadt eingesetzten Zwangsarbeitern kamen über 1800 aus der UdSSR, fast 900 waren Polen.

Wie kamen die Zwangsarbeiter nach Deutschland?

Sobald die Wehrmacht ein Gebiet besetzt hatte, wurde auch eine „Arbeitsverwaltung“ eingerichtet. Dort mussten sich die Bewohner melden und eine Arbeitsstelle nachweisen, was in den zerstörten Orten häufig schwierig war. Ohne Arbeit aber gab es keine Lebensmittelzuteilungen – außerdem herrschte eine „Dienstpflicht“. Dadurch und mit dem Versprechen, im „Reich“ könne man viel besser leben als in der Heimat, ließen sich besonders in den ersten Kriegsjahren viele Menschen zur Arbeit nach Deutschland locken. Auch aus den besetzten Gebieten in Westeuropa kamen Arbeiter freiwillig nach Deutschland. Doch als die Wehrmacht zunehmend auf Gegenwehr stieß und immer mehr Deutsche in den Krieg ziehen mussten, stieg der Bedarf an ausländischen Arbeitern so stark an, dass zu anderen Mitteln gegriffen wurde. In seinen Erinnerungen beschreibt ein ehemaliger Ostarbeiter aus dem Gebiet Lwow, wie er nach Thüringen kam (Auszüge):

Im Mai 1943 wurden wir jungen Leute, Jungen und Mädchen, von den Deutschen und der Polizei in den Dorfklub zusammengeholt. Der Oberste der Polizei las einen Brief vom Führer vor, dass Deutschland für verschiedene Arbeiten junge Leute braucht und dass sie gut bezahlt werden. Aber zum Schluss sagte der Polizeimeister, dass dies ein Befehl sei und dass über Befehle nicht diskutiert wird. Während wir noch im Klub waren, kamen schon die Autos. Abends wurden wir auf den Bahnhof nach Brodi geschafft, wo man uns in Güterwagen brachte. Die Fahrt dauerte ungefähr drei Wochen. Wir wurden nach Jena gebracht, wo schon eine unüberschaubare Anzahl Menschen waren. Es wurde geschrien, manche wurden mit Peitschen geschlagen. Wir verstanden, dass jetzt schon ein „Paradies“, das deutsche Paradies, angefangen hat.

Eine weitere Gruppe von Zwangsarbeitern waren ehemalige Kriegsgefangene aus Frankreich, Holland oder Belgien, die nach der schnellen Niederlage ihrer Länder ab 1940 zunächst als so genannte „Freiwillige“ weiter in Deutschland eingesetzt wurden. Als 1943 die „Arbeitspflicht“ eingeführt wurde, konnte allerdings jeder Mann zwischen 18 und 50 Jahren und jede unverheiratete Frau zwischen 21 und 35 Jahren zur Arbeit nach Deutschland zwangsverpflichtet werden. Es war das Ende jeder Freiwilligkeit. Zuletzt wurden ganze Geburtsjahrgänge zwangsverpflichtet.

Zwangsarbeiter wurden in Industriebetrieben, in der Landwirtschaft und auch in Privathaushalten eingesetzt.

Einsatz in Industrie und Gewerbe

Für Betriebe in Arnstadt ist die Quellenlage sehr unterschiedlich. Während zum Beispiel für die bei der Reichsbahn beschäftigten Zwangsarbeiter eine auf Anforderung der Alliierten erstellte detaillierte Liste mit Namen und Nationalitäten vorliegt, fehlen bei anderen Firmen solche Aufstellungen völlig. Zum Teil sind sie nicht angefordert worden, weil offenbar nur bestimmte Firmen, die man als rüstungsrelevant eingestuft hatte, von den Alliierten nach Zwangsarbeitern gefragt wurden. Zum anderen kamen in den Wirren des Kriegsendes viele Unterlagen abhanden. Die Firma Ley verweist zum Beispiel in einem Schreiben an die Arnstädter Stadtverwaltung darauf, dass bei der Demontage des Betriebes 1945 sämtliche Unterlagen von sowjetischer Seite beschlagnahmt worden sind. Eine nach Kriegsende von der Stadtverwaltung aufgestellte undatierte Liste über „Ausländer und Zwangstransportierte“ enthält 2949 Namen mit unvollständigen Angaben zum Arbeitsort, allerdings fehlen dort Westeuropäer und Italiener.

Bei den beiden Polte-Werken mit den Standorten in der Ichtershäuser Straße und in Rudisleben waren die meisten Zwangsarbeiter beschäftigt, danach folgen Siemens (später RFT), die Reichsbahn, Daimon (später Artas) und die Eisengießerei Winter (später Eisenwerk) am Bierweg. Aber auch in kleineren Betrieben wie dem Milchhof, den Metallbetrieben Aug. Broemel, Renger oder Fiedler gab es nach eigenen Angaben solche Arbeitskräfte (siehe Anlage 1).

Unterbringung

Es wurden Barackenlager, getrennt für Männer und Frauen, errichtet, die zum Teil den Betrieben direkt zugeordnet waren. Es gab aber auch Sammellager. Die Arbeiter lebten dort in sehr beengten Verhältnissen, aus einem Schreiben geht hervor, dass im Lager der Firma Mako in Rudisleben mindestens 26 zusammen in einem Zimmer schlafen mussten.

Folgende Lager in Arnstadt werden in einer undatierten Aufstellung der Stadtverwaltung aufgeführt:

– Fa. Kortmann, Rosenstraße

– Fa. Kunze, Friedrichstraße

– Polte-Werk I, Ichtershäuser Straße und Obertunk

– Renger-Fahrzeugwerke, Rehestädter Weg

– Daimon-Werke, Stadtilmer Straße (später Artas)

– Fa. Wedemann, Blumenthalstraße (heute Liebknechtstraße)

– Fa. Schmidt, Hülsemannstraße (heute Robert-Koch-Straße)

– Fa. Winter, Bierweg (später Eisenwerk)

– Siemens, Bierweg (später RFT)

– Reichsbahn, Rehestädter Weg

– Stadtgut, Am Kesselbrunn (heute Werkstatt für Behinderte)

Zusätzlich wurden gegen Ende des Krieges auch Säle von Gaststätten zur Unterbringung der Zwangsarbeiter zweckentfremdet, zum Beispiel das Keglerheim, der „Ritterstein“, der „Michel“ in der Rosenstraße und sogar das Kurhaus (später „Lindeneck“).

In Rudisleben war die Situation besonders angespannt. In dem Ort mit etwa 1200 Einwohnern gab es gleich drei große Rüstungsbetriebe: Polte II, Mako (später Chema) und die Maschinenfabrik Scholz. Für die in diesen Firmen tätigen Zwangsarbeiter wurden drei Barackenlager errichtet, zusätzlich befand sich im Ort auch noch ein Barackenlager des Arnstädter Siemens-Betriebs (auf dem dortigen Sportplatz am Rudislebener Rasen).

Von der Fa. Scholz liegen keine Beschäftigten-Listen vor, für Polte II ebenfalls nicht, möglicherweise sind die dortigen Zwangsarbeiter in der Arnstädter Statistik für das Polte-Werk I enthalten. Lediglich vom Mako-Werk gibt es eine Aufstellung über 288 Zwangsarbeiter, allerdings ohne Nationalitäten. Es sind aber sehr viele französische Namen darunter. Da allein bei Mako 288 Zwangsarbeiter nachgewiesen werden können und es auch in Rudisleben noch zahlreiche Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft gab, erscheint die Gesamtzahl 311 für Rudisleben, die in einer jüngeren Zusammenfassung genannt wird, als viel zu niedrig. Möglicherweise war sie doppelt so hoch.

Arbeiten in der Landwirtschaft

In der Landwirtschaft gab es schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts die Tradition der „Wanderarbeiter“, die besonders in der Erntezeit nach Deutschland kamen und auf den Höfen aushalfen. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 ging deren Zahl enorm zurück, weil es in Deutschland viele Arbeitslose gab. Erst kurz vor Kriegsbeginn, als in Deutschland wegen der enorm ausgebauten Rüstungsindustrie wieder Vollbeschäftigung herrschte, stieg erneut der Bedarf an ausländischen Hilfskräften in der Landwirtschaft. Dieser Bedarf wurde immer größer, als viele Landwirte zur Wehrmacht eingezogen wurden. Deshalb kam es zunehmend zum Einsatz von Zwangsarbeitern. Ab 1943 galt dann für so gut wie alle Bauernhöfe in den Dörfern auch um Arnstadt: „So einen hatte doch jeder hier im Dorf“. So waren in Elxleben mindestens 35, in Neusiß 14, in Kleinliebringen 20 und in Holzhausen 23 Zwangsarbeiter auf Bauernhöfen eingesetzt (siehe Anlage 2).

Ihr Alltag unterschied sich wesentlich von dem ihrer Schicksalsgenossen in der Industrie. Besonders im Sommer war die Arbeit schwerer, die Arbeitszeit betrug nicht selten 14 Stunden. Dafür wurden sie besser verpflegt und oft auch in den Familienverbund integriert, obwohl es offiziell ein klares Abstandsgebot gerade bei Ostarbeitern gab. Aber gerade in den Fällen, wo der Zwangsarbeiter der einzige Mann auf dem Hof war (alle anderen Männer waren im Krieg), ließ sich das praktisch kaum durchsetzen. So war die Erinnerung mancher Zwangsarbeiter an ihre Arbeit auf dem deutschen Hof im Nachhinein durchaus positiv, das traf allerdings nicht in jedem Fall zu.

Private Haushaltshilfen

Der Arnstädter Friedemann Behr erinnerte sich in einem Buch an einen Besuch bei einem Schulkameraden 1945, dessen Vater ein „großer Parteimann“ gewesen sei. Die Familie wohnte in einer geräumigen Wohnung über der Sparkasse an der Weiße. In der Küche saß ein Mädchen mit einer Haarkrone aus dichten Zöpfen. Der Mitschüler schrie sie an: „Los, schmier jedem ein Stück Brot!“. Und zu den Schülern sagte er: „Das ist unser Hausmädchen, eine Russin“. Behr war damals überrascht. In der Schule hatten sie doch gelernt, alle Russen seien Untermenschen „mit hässlichen Fratzen und blutigen Händen“. Das Mädchen aber sah aus wie die Schülerinnen der oberen Klassen, „sogar noch ein bisschen hübscher“.

Wie solche Haushaltshilfen nach Deutschland kamen, war in einem Erlass zum „Einsatz weiblicher Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet in deutschen Haushaltungen“ vom 10. September 1942 geregelt. Danach sollten von den Arbeitsverwaltungen in den besetzten Gebieten junge Frauen zwischen 15 und 35 Jahren ausgewählt werden, deren „Erscheinungsbild dem rassischen Bild des deutschen Volkes möglichst nahe kommt“. Sie durften weder schwanger sein noch Kinder haben. Die so ausgewählten wurden mit Eisenbahn-Sammeltransporten nach Deutschland gebracht, die oft mehrere Wochen unterwegs waren und über regionale Verteilstellen „politisch zuverlässigen“ Familien zugeteilt – unter tatkräftiger Mitwirkung örtlicher Hoheitsträger der NSDAP. Sie waren „ausschließlich für eine Beschäftigung mit hauswirtschaftlichen Arbeiten vorgesehen“. Sie durften das Haus nur zur Erledigung hauswirtschaftlicher Aufgaben verlassen, „ein Anspruch auf Freizeit besteht nicht“, heißt es ausdrücklich im Erlass. Maximal sei ein dreistündiger Ausgang pro Woche möglich, der aber vor 20 Uhr beendet sein musste. Und auch dabei sei der Besuch von Gaststätten, Lichtspiel- und sonstigen Theatern und selbst Gottesdiensten grundsätzlich verboten. Außerdem: „Das Verbot des Geschlechtsverkehrs und die Notwendigkeit der Abschiebung Schwangerer wird besonders betont“.

Entlohnung

Ein deutscher Industriearbeiter verdiente 1943 im Durchschnitt 43 Reichsmark pro Woche (brutto), das war ein Monatslohn von etwa 172 Reichsmark. Westeuropäische Zivilarbeiter und „Volksdeutsche“ aus den besetzten Gebieten sollten einen ähnlichen Lohn erhalten, der Verdienst von Ostarbeitern durfte und sollte wesentlich darunter liegen. In einer Versicherungskarte des Arnstädter Polte-Werkes ist der Verdienst eines Arbeiters aus Soposzyn bei Lwow für 2 Monate mit 259,50 Reichsmark ausgewiesen, das entspricht einem Bruttomonatslohn von 129,90 Reichsmark. Davon wurden allerdings nicht nur Steuern, sondern auch noch Kosten für Verpflegung und Unterkunft abgezogen, außerdem verschiedene Abgaben. In vielen anderen Fällen lagen die Lohnsummen deutlich darunter. Eine kroatische Arbeiterin im Arnstädter Polte-Werk erhielt 56 Reichsmark, ein landwirtschaftlicher Zwangsarbeiter in Liebenstein 36 Reichsmark pro Monat. Ein Russe, der bei einer Firma in Ilmenau beschäftigt war, bekam lediglich 8 Reichsmark pro Monat – wenn auch bei freier Kost und Logie.

Nach einem Merkblatt des Arbeitsamtes Arnstadt konnten Polen einen Teil ihres Lohnes an die Angehörigen daheim überweisen. Das durften sie allerdings nicht selbst tun, sondern musste von den „Betriebsführern“ (Vorgesetzten) erledigt und über ein bestimmtes Postscheckkonto in Warschau / Berlin abgewickelt werden. Solche Vereinbarungen gab es auch für andere Territorien. Die Zwangsarbeiter hatten aber praktisch keine eigene Möglichkeit der Kontrolle über den Geldfluss. Nach dem Krieg berichteten Zwangsarbeiter, dass eine Reihe solcher Zahlungen nie angekommen sind.

Versorgung

Eigentlich sollten die Zwangsarbeiter gut versorgt werden, um ihre Arbeitskraft zu erhalten, denn der Bedarf der deutschen Wirtschaft war groß. Die Devise „Vernichtung durch Arbeit“, die für die Konzentrationslager ausgegeben worden war, galt für Zwangsarbeiter nicht. Doch ihre große Zahl brachte immer wieder Probleme. Schon im Dezember 1941 kam es im Polte-Werk II in Rudisleben zu einem Streik überwiegend französischer Arbeiter wegen zu schlechter Versorgung. Ein Arbeiter sagte gegenüber dem Gendarmerieposten Rudisleben damals aus: „Ich werde im Polte-Lager Arnstadt verpflegt und habe auch heute bereits wieder Hunger gelitten“. Er habe zum Mittag Suppe mit einer Scheibe Brot bekommen, das Gleiche am Abend. „Trotzdem habe ich immer Hunger“. „Ich habe auch die letzte Woche im Lager Hunger gelitten“, sagte ein anderer Franzose aus. Auf Nachfrage des Gendarmen im Lager wurde ihm folgender Essensplan vom Polte-Werk mitgeteilt: „Mittags gibt es warmes Essen, ebenso am Abend. Die Mahlzeiten bestehen dreimal wöchentlich aus Kartoffeln mit Gemüse und die anderen Tage Suppen“.

Im November 1943 beklagte der Landrat des Kreises Arnstadt in einem Schreiben an alle Bürgermeister, dass „die ausländischen Zivilarbeiter auf ihre AZ-Karten manchmal nicht die ihnen zustehenden Speisekartoffelmengen erhalten können“.

Aus einer Gesprächsnotiz des Landesernährungsamtes vom 25. Mai 1944 ist ersichtlich, dass bei einer Verlegung von 100 Russen aus dem Reichsbahn-Reparaturwerk Erfurt nach Arnstadt schwere Ernährungsmängel festgestellt wurden. „Diese 100 Russen sind in ihrem körperlichen Zustand so herunter, dass sie, um die eiligen Arbeiten zu leisten, besser verpflegt werden“, heißt es dort. Es wird deshalb darum gebeten, zusätzlich „Erbsen II. Wahl“ und als Getränk „abwechselnd statt Tee auch Kaffee-Ersatz“ zur Verfügung zu stellen. Allerdings könne der Lagerführer leider „Suppenerzeugnisse nicht erhalten“.

In der Folge versuchten Zwangsarbeiter, in den Arnstädter Läden Lebensmittel zu kaufen. Im April 1943 beschwerte sich deshalb der Arnstädter NSDAP-Kreisleiter beim Bürgermeister über „unkontrollierte Einkäufe der Ostarbeiterinnen in Gemüsegeschäften“. „Die Ostarbeiterinnen stehen in den Läden neben unseren Frauen; sie kaufen zuzeiten (wegen der Schichtarbeit), in denen unsere Frauen nicht kaufen können; die Ostarbeiterinnen versäumen ihre Ruhezeit und machen dauernd den Eindruck, als ließe man sie verhungern“.

Wegen der Lebensmittelknappheit kam es sogar zu Straftaten. Ein Kroate wurde im Februar 1945 zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er bei seinem Arbeitgeber, der Arnstädter Eisengießerei Winter, mehrfach mit einem Nachschlüssel in einen Lagerraum eingedrungen war und insgesamt „etwa 40 Pfund Bratlingspulver im Wert von 20 Reichsmark“ gestohlen hatte.

Auch bei der Ausstattung mit Arbeitskleidung oder Bettwäsche gab es strikte Beschränkungen und oft auch Engpässe. In einem Schreiben machte der Landrat des Kreises Arnstadt im März 1941 darauf aufmerksam, dass die Zuteilung von Bettwäsche „nur zugunsten deutscher, das heißt reichs- und volksdeutscher Arbeiter“ erfolgen dürfe. „Für ausländische Arbeiter, insbesondere auch für Arbeiter aus den besetzten Gebieten, darf Bettwäsche nicht zuerkannt werden.“

Ein großes Problem war die Versorgung mit Kleidung. Viele Ostarbeiter waren nur mit dem nötigsten Gepäck nach Deutschland gekommen. Wechselkleidung und warme Wintersachen waren oft nicht darunter. Zunächst versuchte man, über Altkleidersammlungen in der deutschen Bevölkerung Abhilfe zu schaffen, allerdings mit mäßigem Erfolg. „Durch die veranstalteten Altkleidersammlungen konnte der dringendste Bedarf der in Deutschland eingesetzten polnischen Arbeiter nicht voll gedeckt werden, heißt es in einem Schreiben von 1940. Deshalb könnten in dringendsten Fällen, „wenn der Arbeitseinsatz gefährdet ist“, auch Bezugsscheine für Kleidung gegen Bezahlung an Zwangsarbeiter ausgegeben werden, aber nur, wenn folgender Bestand unterschritten ist: bei Männern 1 Anzug, 2 Hemden, 2 Unterhosen, 2 Paar Strümpfe, bei Frauen 1 Kleid oder Rock und Bluse, 1 Schürze, 2 Hemden, 2 Schlüpfer, 2 Paar Strümpfe. „Bei der Bedarfsprüfung soll ein strenger Maßstab angelegt werden.“

Für betriebliche Arbeitskleidung galt allerdings der Grundsatz, dass die Neuware nicht an die ausländischen Arbeiter, sondern grundsätzlich „den deutschen Gefolgschaftsmitgliedern“ auszuhändigen sei, diese sollten dann ihre abgetragenen Kleidungsstücke an die Zwangsarbeiter weitergeben.

Für die Versorgung mit warmer Winterkleidung wurde 1942 eine besondere Aktion eingeleitet: Über Musterbriefe sollten die Zwangsarbeiter ihre Angehörigen daheim bitten, ihnen warme Kleidung nachzuschicken. Eigentlich waren Pakete aus der Heimat verboten, aber für diese Aktion wurde eine Ausnahme gemacht. Die Briefe waren in verschiedenen Sprachen vorgefertigt und durften nicht durch persönliche Worte ergänzt werden, sie wurden gesammelt, kontrolliert und dann auf dem behördenweg in die besetzten Gebiete weitergeleitet. Der Pakettransport nach Deutschland war ähnlich organisiert.

Doch solche Aktionen konnten das Grundsatzproblem nicht lösen, die Versorgungslage wurde gegen Kriegsende immer problematischer. „Für die Ostarbeiterversorgung kann bis in den Spätherbst hinein nicht mit der Zuweisung von Neukleidung gerechnet werden“, schrieb der Arnstädter Landrat im Juli 1944. „Die Zuteilungen an Ostarbeiter (…) müssen also zwangsläufig in den nächsten Monaten auf ein Minimum zurückgehen.“

Verbote und Strafen

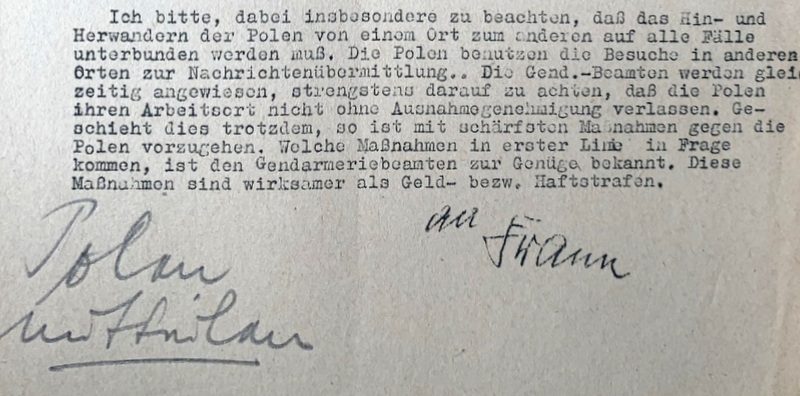

„Die Ostarbeiter müssen völlig korrekt und gerecht behandelt werden. Auf keinen Fall dürfen sie ohne ausreichenden Grund geschlagen werden“, schrieb der Generalbevollmächtigte Hitlers für den Zwangsarbeitereinsatz, der Thüringer Gauleiter Fritz Sauckel, in einem Erlass von 14. Juni 1942 über Strafen für Zwangsarbeiter. Wie es allerdings in der Praxis aussah, lässt sich aus einem Schreiben des Arnstädter Landrats vom 16. November gleichen Jahres herauslesen. Gegen das Verlassen des Arbeitsortes durch polnische Arbeiter müsse mit den „schärfsten Maßnahmen“ vorgegangen werden. „Welche Maßnahmen in erster Linie in Frage kommen, ist den Gendarmeriebeamten zur Genüge bekannt. Diese Maßnahmen sind wirksamer als Geld- und Haftstrafen.“ Es war ein Freifahrtschein für körperliche Gewalt, ohne sie beim Namen zu nennen.

Oft wurden Zwangsarbeiter nach körperlichen Züchtigungen in Arrest genommen. Weil dazu die Zellen bei der Polizei nicht ausreichten, wichen die Gendarmen auf andere Räumlichkeiten aus. In einem Schreiben warnt der Arnstädter Landrat davor, Feuerwehrgerätehäuser dafür zu nutzen. Dies sei „keinesfalls angängig, zumal die Gefahr von Sabotageakten besteht“. In den meisten Gemeinden des Kreises seien allerdings bereits behelfsmäßige Hafträume eingerichtet worden, „soweit nicht vorschriftsmäßige Hafträume bereits bestanden haben“. Es gab also in den Städten und Dörfern fast flächendeckend Haftzellen für Zwangsarbeiter.

Für kleinere Delikte gab es trotzdem Geldstrafen. Bei Luftschutzalarm ging der Rudislebener Gendarm öfter in eines der Barackenlager im Ort und kontrollierte die Verdunkelung. Wenn auch nur ein kleiner Lichtschein aus einem Fenster zu sehen war, schrieb er seine Anzeigen. Jeder Bewohner hatte 30 Reichsmark Strafe zu zahlen, zuzüglich 2,10 Reichsmark Porto und Schreibgebühr, ansonsten drohten drei Tage Haft. Am 22. Oktober 1943 war zwar nur Licht aus einem Zimmer zu sehen, aber es kamen trotzdem 26 Anzeigen zusammen. Denn in dem spärlich möblierten Barackenraum wohnten 26 französische Zwangsarbeiter der Firma „Mako“, dem Vorgängerbetrieb der „Chema“.

Wurden Ostarbeiter ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung „OST“ an der Kleidung angetroffen, kostete das ebenfalls zwischen 10 und 30 Reichsmark Strafe. Auch ein einfacher Obstdiebstahl wurde mit 20 bis 30 Reichsmark geahndet.

Bei anderen Verfehlungen wie dem Übertreten der Sperrstunde beließ man es bei Verwarnungen, allerdings mussten die Verwarnten folgende Erklärung unterschreiben:

Es ist mir mitgeteilt worden, dass für diesen Fall von weiteren Maßnahmen gegen mich abgesehen wird. Gleichzeitig ist mir aber eröffnet worden, dass ich mit schärferen staatspolizeilichen Maßnahmen, gegebenenfalls mit der Einweisung in ein Konzentrationslager, zu rechnen habe, wenn ich noch einmal Anlass für ein Eingreifen der Polizei gebe.

Dass dies keine leere Drohung war, zeigen zahlreiche Abrechnungen der Arnstädter Polizei für die Begleitung von Zwangsarbeitern in verschiedene Gefängnisse und zur Gestapo nach Weimar. In der Arnstädter Zwangsarbeiterliste werden zwar nur 32 „in Haft Genommene“ ausgewiesen (überwiegend Polen), ihre tatsächliche Zahl war aber wahrscheinlich wesentlich höher.

Erstaunlicherweise wurde die Flucht aus dem Zwangsarbeiterlager meistens nicht sofort mit Gefängnis oder KZ bestraft, sondern endete meist mit der einfachen „Rückführung“ an den Arbeitsort. Erst im Wiederholungsfall drohten härtere Strafen. Offenbar waren der Bedarf an Arbeitskräften und die Häufigkeit von Fluchten zu hoch. In Arnstadt sind 73 Fluchten, hauptsächlich von Polen, aktenkundig, aber auch hier gibt es wohl eine hohe Dunkelziffer.

Motive und Verlauf ihres Fluchtversuchs aus dem Polte-Frauenlager in Rudisleben gemeinsam mit 4 anderen Polinnen schilderte eine Frau aus Warschau bei einer Vernehmung durch die Polizei im März 1942:

„Meine Mutter schrieb mir gestern einen Brief, in dem sie mir mitteilte, dass sie schwer krank sei und mich sehen möchte. Ich weinte, als ich den Brief gelesen hatte und da sagten die anderen Mädchen, ich solle doch mit ihnen abhauen. Wir wollten am 8. März 1942 um 13 Uhr mit dem Zug nach Erfurt fahren und dann weiter nach Polen. An dem Männerlager in Arnstadt wurden wir ergriffen.“

Strafbar war auch der engere Kontakt zwischen Ostarbeitern und „Volksdeutschen“. Bei seinem nächtlichen Rundgang fiel dem Rudislebener Dorfpolizisten am 1. März 1942 ein Pärchen auf, das „freundschaftlich miteinander verkehrte“. Wie die anschließende Vernehmung ergab, handelte es sich um einen deutschen Metallarbeiter und eine französische Zwangsarbeiterin, beide im Polte-Werk beschäftigt. „Beide hatten sich mit den Armen eingehängt und, wie die Beschuldigten selbst zugaben, auch des Öfteren geküsst“, vermerkte der Gendarm. Dieses Verhalten des Deutschen Mannes sei als „grobe Verletzung des deutschen Nationalstolzes anzusehen“, heißt es im Protokoll. „Wenn es auch bei diesen Beiden nach eigenen Angaben nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen ist, so ist es doch angebracht, dass in diesem Treiben abermals Einhalt geboten wird, weil zu befürchten ist, dass derartige Fälle in Zukunft zunehmen werden“.

Geburten und Hochzeiten

Im August 1944 schickte der Kreisleiter der Arnstädter NSDAP ein in äußerst verächtlichem Ton gehaltenes Schreiben an den Arnstädter Bürgermeister, in dem er ihn aufforderte, die von Zwangsarbeiterinnen geborenen Kinder hauptsächlich in den Dörfern endlich vollständig zu erfassen:

„Es ist mir bekannt, dass stellenweise diese Kinder eine arge Belastung des bäuerlichen Haushalts darstellen. In Niederwillingen sind meines Wissens schon vier Kinder geboren. In jedem Falle handelt es sich um einen zunächst unerfreulichen Zuwachs. Es ist kaum zumutbar, dass unsere Volksgenossen sich der Wartung dieser Kinder hingeben. (…) Bisher wurden Mutter gewordene Ostarbeiterinnen aus der Landwirtschaft abgezogen und vornehmlich der Cartonagen-Fabrik Arnstadt zugeführt. Ein Ersatz konnte in den wenigsten Fällen gestellt werden. Im Besitz von Unterlagen müsste hier unter allen Umständen eine tragbare Regelung angestrebt werden.“

Eine Antwort des Arnstädter Bürgermeisters ist in den gesichteten Akten nicht enthalten, aber es gibt eine Aufstellung des Arnstädter Standesamtes vom 20. Februar 1946 über in der Stadt geborene Kinder von Zwangsarbeiterinnen: Es waren insgesamt 131, bei 78 waren die Mütter „russische Staatsangehörige“, 37 kamen aus Polen und je 8 aus Frankreich und Belgien. Über weitere Geburten in der Umgebung gibt es keine Unterlagen, aber dass es sie gab, geht schon aus dem Schreiben des NSDAP-Kreisleiters hervor.

Es wurde auch geheiratet unter Zwangsarbeitern. In einer ebenfalls am 20. Februar 1946 vom Arnstädter Standesamt aufgestellten Übersicht werden 104 Hochzeiten genannt, davon allerdings nur 3 vor dem 10. 4. 1945, als die Amerikaner nach Arnstadt kamen. Die meisten heirateten direkt nach der Befreiung. Es waren überwiegend internationale Eheschließungen: Ein Italiener heiratete eine Französin, ein Franzose eine Russin, ein Holländer heiratete eine Deutsche und ein Landsmann von ihm eine Russin. Es gab aber natürlich auch Ehen unter Russen oder Polen.

In einer Antwort des evangelischen Pfarrers Ichtershausen an den Suchdienst Arolsen vom 8. August 1946 ist von 8 kirchlichen Eheschließungen von Zwangsarbeitern in seinem Ort die Rede, alle aus dem Jahr 1945. Dabei werden nur die Namen der Ehemänner genannt, es sind 5 Jugoslawen und je ein Franzose, Rumäne und Pole.

Todesfälle

Es liegen aus den Jahren 1945 und 46 verschiedene Zusammenstellungen über in Arnstadt verstorbene Ausländer vor. Die aussagekräftigste (und zugleich umfangreichste) ist eine Liste vom 28. 11. 1946 mit 120 Namen: 54 Staatsangehörige der UdSSR, 20 Polen, 25 Franzosen, 5 Kroaten, 4 Holländern, 2 Tschechen, 2 Slowaken und je 1 Italiener, Lette und Ungar. Über die Todesursachen gibt es keine Aussagen. Aber die Liste ist nicht vollständig, denn dort fehlen viele Namen von Kindern, deren Gräber man heute auf dem Arnstädter Friedhof findet. Dabei war der Anteil der verstorbenen Kinder außergewöhnlich hoch: 131 wurden in Arnstadt geboren, deren Mutter eine Zwangsarbeiterin war, 29 tote Kinder sind auf dem Arnstädter Friedhof beigesetzt.

Im Westteil des Arnstädter Friedhofs erinnert eine Anlage mit Einzelgräbern von 102 ausländischen Kriegstoten und einem Mahnmal auch an das Schicksal der Zwangsarbeiter. Erst kürzlich wurde die Anlage wieder saniert. In Rudisleben wurde zum Gedenken an polnische Zwangsarbeiter im Sommer 2021 ein Denkmal eingeweiht, auch in anderen Orten der Umgebung finden sich noch existierenden Gräber, die von den Gemeinden gepflegt werden.

Nach der Befreiung

Auffällig ist, dass viele Zwangsarbeiter erst nach dem Einmarsch der Amerikaner starben. Von insgesamt 120 dokumentierten Todesfällen ereigneten sich 33 nach dem 10. April 1945. Das hängt mit der besonderen Situation damals zusammen. Die Arbeiter waren froh über ihre Befreiung, sie waren auf der Seite der Sieger, arbeiteten meist nicht mehr und es wurde viel getrunken. Die Lager wurden nicht etwa leerer, sondern voller, weil viele ehemaligen Insassen aus den KZ-Lagern um das Jonastal nach Arnstadt kamen und zu ihren Landsleuten zogen. Nach einer Aufstellung der amerikanischen Militäradministration wohnten am 12. April 1945 insgesamt 2637 Menschen in den Arnstädter Ausländerlagern, 14 Tage später waren es 3432, also etwa 700 mehr.

Die Zustände in den Lagern waren zum Teil chaotisch. Der Militärkommandant machte deshalb die Arnstädter Stadtverwaltung für die Reinigung der Lager verantwortlich. „Sollte die Stadtverwaltung nicht für die Reinigung bemüht sein, so müsste die Militärregierung anordnen, dass die Ausländer in den Häusern untergebracht werden, während die Arnstädter Bevölkerung in den Lagern zu wohnen hätte“, schrieb der amerikanische Stadtkommandant am 1. Mai 1945 .

Zugleich nahmen auch die Gesetzesübertretungen zu. Der Rudislebener Bürgermeister beschwerte sich am 1. Juni 1945 beim Landrat darüber, dass sich die ausländischen Arbeiter „zusätzlich mit Mehl“ aus der Mühle des Ortes versorgen, die sich unweit der vorhandenen Lager befand. „Die Ausländer kommen sehr anständig, verlangen aber in nicht missverständlicher, teils aggressiver Form Mehl mit der Begründung, dass ihnen die gewährte Verpflegung nicht ausreiche“, heißt es in dem Schreiben. Täglich kämen „bis zu 100 Personen“.

Es gab auch zahlreiche Gewalttaten. Sofort nach Einmarsch der Amerikaner begannen Zwangsarbeiter, nach ihren größten Peinigern zu suchen, um sie bei den Besatzungstruppen anzuzeigen. Auf der Suche nach der offenbar besonders verhassten Leiterin des Frauenlagers von Siemens vermuteten russische Arbeiter, dass sie bei Siemens-Ingenieuren untergekommen wäre, die in der Nähe des Werkes an der Gerapromenade wohnten. Die Frau wurde zwar nicht gefunden, aber einer der Bewohner von einem Arbeiter als „Faschist“ identifiziert. Zwei herbeigerufene US-Soldaten wechselten einige Worte mit den Russen und eröffneten dann sofort das Feuer auf die Ingenieure, 6 Männer starben, mehrere wurden verletzt. Außerdem wurde ein Haus mit Brandmunition völlig zerstört. Entgegen anderen Darstellungen gaben die Zwangsarbeiter selbst keine Schüsse ab, sie waren nach übereinstimmenden Zeugenaussagen der deutschen Überlebenden unbewaffnet.

Dokumentiert ist auch der Fall eines sowjetischen Hauptmanns, der schon 1942 in deutsche Gefangenschaft gekommen war, das KZ Buchenwald überlebte und zuletzt ins KZ-Außenlager Ohrdruf deportiert wurde. In den Wirren der letzten Kriegstage gelang ihm die Flucht und er schlug sich nach Arnstadt durch, wo er bei Landsleuten im Polte-Lager III unterkam. „Im Lager gab es viel Schnaps und ich war fast täglich betrunken“, gab er bei einer Vernehmung beim Amtsgericht Arnstadt am 5. Mai 1945 an. Offenbar unter starkem Alkoholeinfluss gerieten er und andere Landsleute mit einem Deutschen in Streit, der neben dem Lager mit einem Beil Feuerholz schlagen wollte. Es kam zum Handgemenge, am Ende war der Deutsche tot. Der sowjetische Hauptmann gab bei der Vernehmung schließlich zu, „dass ich den Schlag auf den deutschen Mann ausgeführt habe, der seinen Tod zur Folge hatte“.

Viele westeuropäische Zwangsarbeiter versuchten schon bald, sich nach Hause durchzuschlagen, als bekannt wurde, dass die Sowjetarmee Thüringen übernehmen würde, gingen wahrscheinlich die meisten. Unter sowjetischer Besatzung wurde dann massiv versucht, die Rückführung zu beschleunigen. Aber gerade sowjetische Bürger sahen ihrer Rückkehr mit gemischten Gefühlen entgegen. Es war bekannt, dass Menschen, die in deutschen Betrieben gearbeitet hatten, zu Hause der Zusammenarbeit mit dem Feind beschuldigt und oft auch verfolgt wurden.

Der sowjetische Stadtkommandant ordnete deshalb am 13. September 1945 an, dass sich innerhalb von 14 Tagen „sämtliche Ausländer“ im Rathaus zu melden hätten, um mit Sammeltransporten in die Lager nach Zeithain, Oschatz und Meißen gebracht zu werden. Von dort erfolge dann der Rücktransport in die Heimat. Der Kommandant betonte, dass bei „Nichtbefolgen strengste Strafen zu erwarten sind“. Da sich nicht alle an diese Anweisung hielten, wurde ab 1. November die Ausgabe von Lebensmittelkarten für ehemalige Zwangsarbeiter gesperrt. So endete die Zeit vieler Zwangsarbeiter in Deutschland so, wie sie in ihrer Heimat oft begonnen hatte: Mit dem Entzug von Lebensmittelkarten, wenn sie nicht für die weite Reise bereit waren.

Nachbemerkung

Im Juni 2014, kurz vor ihrem 70. Geburtstag, kam Marie France Robert erstmals wieder nach Arnstadt. Ihre Mutter war Zwangsarbeiterin im Polte-Werk gewesen, sie selbst kam am 18. Juni 1944 im Arnstädter Krankenhaus zur Welt. Als sie zwei Jahre alt war, verließ sie mit ihrer Mutter Arnstadt und kehrte jetzt zurück, um zu sehen, wo ihr Lebensweg begann und zu erfahren, wo ihre Mutter gelebt und gearbeitet hatte.

Im August 2015 besuchten Elena und Alexandra Stanovitsch aus Sankt Petersburg den Arnstädter Friedhof, eines der Zwangsarbeitergräber dort ist ihrem Onkel gewidmet. Im Juni 2017 kam eine Gruppe ehemaliger slowenischer Zwangsarbeiter auf den Spuren ihrer Vergangenheit in die Stadt.

Es gibt immer wieder solche Besuche, die daran erinnern, dass bis zum Kriegsende Tausende Menschen aus allen Teilen Europas auch hier bei uns mit dafür sorgen mussten, dass der Krieg gegen ihre Länder möglichst lange dauern konnte.

Diese Besuche werden seltener werden. Aber wir sollten dafür sorgen, dass die Erinnerung wach bleibt.

Anlage 1:

Nachweisbare Beschäftigung von Zwangsarbeitern in Arnstadt

Für diese Zusammenstellung wurde versucht, die Namenslisten der Stadtverwaltung mit Angaben der Betriebe aus dem Jahr 1947 über beschäftigte Zwangsarbeiter abzugleichen und zu ergänzen. Was in den Betrieben produziert wurde, ist zum Teil einer Zusammenstellung des Jonastal-Vereins entnommen. Für die Firma Rud. Ley (Flugzeugteile, Munition), die auch Zwangsarbeiter beschäftigte, sind keine Unterlagen vorhanden. Allerdings gibt es bei einigen Zwangsarbeitern den Arbeitsstelleneintrag „Daimon-Ley“. Diese Arbeiter wurden der Fa. Daimon zugeordnet.

Polte-Werke (u. a. Geschosshülsen, Granatenteile, Zünder): 1232

573 Polen, 540 UdSSR, 111 Kroatien, 8 Serbien

Siemens (u. a. Bombenzünder, Funkgeräte, Höhenmesser): 610

516 UdSSR, 86 Polen, 5 Kroatien, 3 Ungarn

Reichsbahn: 243

93 Polen, 30 UdSSR, 72 Tschechien, 40 Frankreich, 7 Rumänien, 1 Kroatien

Daimon (u. a. Leuchtmittel): 212

89 Slowakei, 102 UdSSR, 10 Italien, 8 Frankreich, 3 Polen

Fritz Winter (Eisenguss, Flugzeugteile): 208

175 UdSSR, 31 Polen, je 1 Serbien und Kroatien

Mitteldeutsche Werke (Flugzeugteile): 126

123 UdSSR, 3 Polen

Fa. Renger (Transportgeräte, Geschützlafetten): 55

31 UdSSR, 12 Frankreich, 12 Holland

Kartonagenwerk (Verpackungen): 37

31 UdSSR, 5 Polen, 1 Frankreich

Milchhof: 29

Frankreich 13, Kroatien und UdSSR je 6, Tschechien 2, Holland und Polen je 1

Zetzsche (Munitionskisten): 24

Ostarbeiter und Franzosen

Aug. Broemel (u. a. Zubehör für Startrampen): 14

Frankreich 6, Serbien 3, Kroatien 2, Polen 2, Bulgarien 1

Erich Stock (Autoreparatur): 14

Frankreich, Kroatien, Lettland, Russland, Holland, Belgien

Kerst (Metallgießerei): 10

Ostarbeiter und Franzosen

Außerdem beschäftigten folgende Arnstädter Firmen nachweislich Zwangsarbeiter (im einstelligen Bereich):

Gebr. Fiedler (Gittertürme für Raketenstartrampen)

Kortmann (Granaten)

Kunze

Lehnard

Luthardt & Vollgold (Nadeln und Stahlwaren)

Cäsar Maempel (Transport)

Malzfabrik

Richter & Möller

Scheidt

Wedemann

Im städtischen Krankenhaus sind nur vier Zwangsarbeiter angegeben, wahrscheinlich waren es aber wesentlich mehr. Bei vier Lettinnen und einer Russin ist als Arbeitsort „Marienstift“ vermerkt, es ist aber nicht sicher, dass es sich dabei um Zwangsarbeiter handelte.

Außerdem enthält die Liste folgende Einzelhandelsbetriebe und Gaststätten, bei denen je ein Beschäftigter Zwangsarbeiter oder Ausländer war:

Bahnhofshotel

Fleischerei Mey

Bäcker Kranz

Schuh-Schneider

Weißes Ross

Arnstädter Hof

Fürstenberg

Ritter

Gaststätte Südbahnhof

In der Fürst-Günther-Schule war ebenfalls ein Zwangsarbeiter beschäftigt.

Anlage 2:

Zwangsarbeiter in umliegenden Orten (Auswahl)

Elxleben 35, hauptsächlich Polen und Ukrainer, Einsatz bei privaten Landwirten

Frankenhain 16, Einsatz bei privaten Landwirten und in 2 Betrieben

Frauenwald 27

Gehlberg 50, u. a. Holzbearbeitungswerk Heinrich Meng, Hohlglashütte Emil Gundelach, Berghotel Schmücke, 31 Italiener im Forst am Rennsteig

Gehren 546 (Sägewerk Kirsch & Söhne 72, Porzellanfabrik Günthersfeld 21, Fa. Vorbrüggen & Co 39, Farbenfabrik Wiesel 38, Glaswerk Wiegand & Schmidt 39)

Geraberg 23 (u. a. Thüringer Rohstoff AG)

Gräfenroda 104 (Fa. Hugo Funk & Söhne 32, Glasfabrik Wilhelmshütte 72)

Großbreitenbach ca. 400 (Glas- und Metallwerk Carl Lincke 41, Zigarrenfabrik Klein 37, Sägewerk Macholdt 21, Hohlglas Hermann Bulle 122, Glaswerk Wiegand & Schmidt 29, Siemens & Halske 35, Forstamt 31)

Ichtershausen 82 (Nadelfabrik Wolff & Knippenberg, Nadelfabrik erco)

Holzhausen 23, Einsatz bei privaten Landwirten

Ilmenau 1440 in 107 Betrieben (u. a. Gothaer Waggonfabrik 211, Fa. Rudolf Glaser 66, Spessart-Glashütte 28, Handschuhfabrik Bulling 62, Ilmenauer Reservelazarett 16, Städt. Krankenhaus 14, Flussspatgrube 25, Glasfabrik Sophienhütte R. Bock 59, Maxwerk Dr. Bartels & Co 71, Glaswerk Gustav Fischer 13

Außerdem: Kriegsgefangenenlager auf dem Gelände des Porzellanwerks für frz. Kriegsgefangene, die in 16 Unternehmen arbeiteten (Außenstelle des Stalag Bad Sulza)

Kleinliebringen 20, Einsatz bei privaten Landwirten

Langewiesen 79, Fa. Franz Schwabe & Co

Neusiß 14, Einsatz bei privaten Landwirten

Stadtilm ca. 250, Schuhfabrik Paul Hoffmann 55, Rheinmetall Borsig AG bis 200

Stützerbach 108, u. a. Glaswerk Greiner & Friedrichs 77

Für diesen Beitrag wurden umfangreiche Dokumentensammlungen im Stadt- und Kreisarchiv und Bestände des Arolsen-Archives ausgewertet. Ich danke dessen Leiterin Andrea Kirchschlager für die Unterstützung. Außerdem wurden folgende Broschüren gesichtet:

Roland Werner: „So einen hatte doch jeder im Dorf“

Jahresheft „Geheimnis Jonastal“ Nr. 14

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstands und der Verfolgung, Band 8

Zwangsarbeit in Thüringen 1940 – 45, Landeszentrale für politische Bildung, 2002

Auf detaillierte Quellenangaben wurde im Sinne der besseren Lesbarkeit verzichtet, sie finden sich aber im gleichnamigen Beitrag im 30. Jahresheft des Thüringer Geschichtsvereins Arnstadt, das in der Arnstädter Buchhandlung und in der Arnstädter Tourist-Information erhältlich ist.